座敷飾りとともに愉しむ暮らし

京町家まちづくりファンド 助成実績紹介エッセイ vol.07 / 2025-04-09

真言宗総本山 東寺からほど近く、交通量の多い九条通に面し、南側には京都府立鳥羽高校があり、グラウンドでの授業の声が響いてくる賑やかな地域に建つ京町家ですが、玄関から一歩中に入るととても静かな空間が広がっています。

築90年ほどのこの京町家は、平成23年度京町家まちづくりファンド改修助成事業に選定、改修されました。九条通に面して看板建築※のように改変されていた1階部分を伝統的な意匠に復原された、伊藤正人さん、道子さんご夫妻に、改修後の暮らしについてお話を伺いました。

まだ汗のにじむような暑さの初秋に訪問しましたが、簾を垂らした縁側には微風が吹くような清々しさが感じられました。

※木造建築の正面のみをモルタルやタイル等で覆ったもの。外観のみを改装しているため、元の姿に戻すことは比較的容易。

■ 「ついで」に見た京町家を取得することに

大阪でのマンション暮らしが長かったご夫妻は、正人さんの定年退職をきっかけに暮らしの拠点を京都に移されました。この京町家を取得するまでの2年間に20軒以上もの京町家を内覧。それらを比較することで、京町家の良さや改修後のイメージが湧くようになったといいます。

この京町家を取得したのは平成22年12月。すぐ近くの別の京町家を内覧した「ついで」に立ち寄られたことが、この京町家との出会いでした。当初の目的だった別の京町家は納得のいく造りではないことから購入には至りませんでした。そして足取りの重い中、勉強がてら内覧されたこの京町家は、外観こそ看板建築※になっていましたが、中に入ると伝統的な造りで、立派な大黒柱のある空間が広がっていました。庭は手入れされていない期間が長く、雑草が生い茂っていたものの、古い形式の石燈籠がありました。『これはいい造りの建物だ』と直感的に思ったそうです。

■京町家を選んだきっかけ

ご夫妻ともにマンションより木造住宅がよいという思いがあり、京町家を中心に探されていました。この京町家に決めた理由はなんといっても床の間や違い棚のある『座敷飾り』がきちんとあること。マンションで生活をされているときは畳敷の部屋があったそうで、そこに江戸時代のお人形や美術品を飾られていました。しかし、どこか飾り物が映えず、いつかは本格的な和室の座敷飾りで飾ってみたいと思うようになりました。

道子さんは、東京の下町、おじいさまの代からの鋳金作家のもとに生まれました。ご実家は昭和初期に建てられた木造住宅で、床の間にはおじいさまやお父さまの作品が飾られていたこともあり、京町家の座敷飾りは親しみのある空間だそうです。

■ 美術品や工芸品を愉しむなら『座敷飾り』

日本の美術品や工芸品の鑑賞が趣味の正人さん。座敷飾りがあることでそれらの麗しさがより引き立ちます。座敷飾りのある空間は、壁面に絵画などを掛ける西洋文化の空間とは趣が異なるといいます。この京町家を取得してから引っ越しまでの間、座敷飾りと調和する古いものを愉しむために、江戸絵画の掛け軸や雛人形を収集されていました。

正人さんお気に入りの座敷飾りの空間

この京町家には座敷飾りが3カ所あります。1階座敷には通常の床の間(西側)と、それに向かい合う位置にもう1つの床の間(東側)があり、1つの座敷に2つの床の間が設けられています。

「その家の主人もお客様もどちらもが飾り物を愉しめるようにと、当時の大工さんが工夫を凝らしたのかもしれない」と正人さん。ここに住み始めてから10年間、毎年4月には、雛人形などコレクションしているものを見せる場として、積極的にこの京町家を公開されていました。

道子さんは、生け花のご趣味があります。以前は縦長のガラスの花瓶に、上に向かって生ける洋風の生け方をされていましたが、座敷飾りやきちんとした玄関のあるこの京町家に引っ越してからは、古くからある花器に、縦・横・斜めと自由自在に生けられるようになったそうです。

■季節と日々の手入れ

ご夫妻は、季節のよい時期は吹抜けのある空間で過ごされ、寒さの厳しい冬は天井のあるお部屋で、掘りこたつと共に過ごされています。季節に応じてこの京町家の中で住み分けるのも、また一興。京都特有の暑さや寒さ、段差やすきま風の多い京町家暮らしは大変な面もありますが、「住んだところの暮らしを愉しむことに限ります」と道子さん。

京町家に住み始めると、少しずつ手直ししたいと思う箇所が出てきますが、その際に出入りの大工さんを見つけることに苦労されています。「小さな仕事でも駆けつけてくれる大工さんを見つけたい」と正人さん。

庭は、暑い時期は散水をし、また雑草取りも欠かさず、さらには植木の剪定も正人さんが手の届く範囲でされています。こうした日々の手入れのおかげで、座敷から美しい庭を常に眺めることができます。

■地下室も再活用

この京町家には立派な広い地下室があります。かつて茶葉を扱う商いをされていたことから茶壷を収納する空間として地下室を設置したのではないかと考えられています。その地下室には現在、道子さんのご趣味であるグランドピアノが置かれ、壁面には書庫が設置されています。通常は重量が気になりますが、地下室なら建物に負担をかけることなくグランドピアノを設置でき、安心して演奏することができるそうです。

3つある「座敷飾り」は、今ではご夫婦の手で、美術品や工芸品、生け花などを愉しむ空間として最大限に活かされ、同時に飾り物も活き活きとしています。

古いものを愛でる生活にぴったりの京町家。

ご夫妻は、この京町家で、京の暮らしを愉しまれています。

【終】

(書き手 廣川 葵)

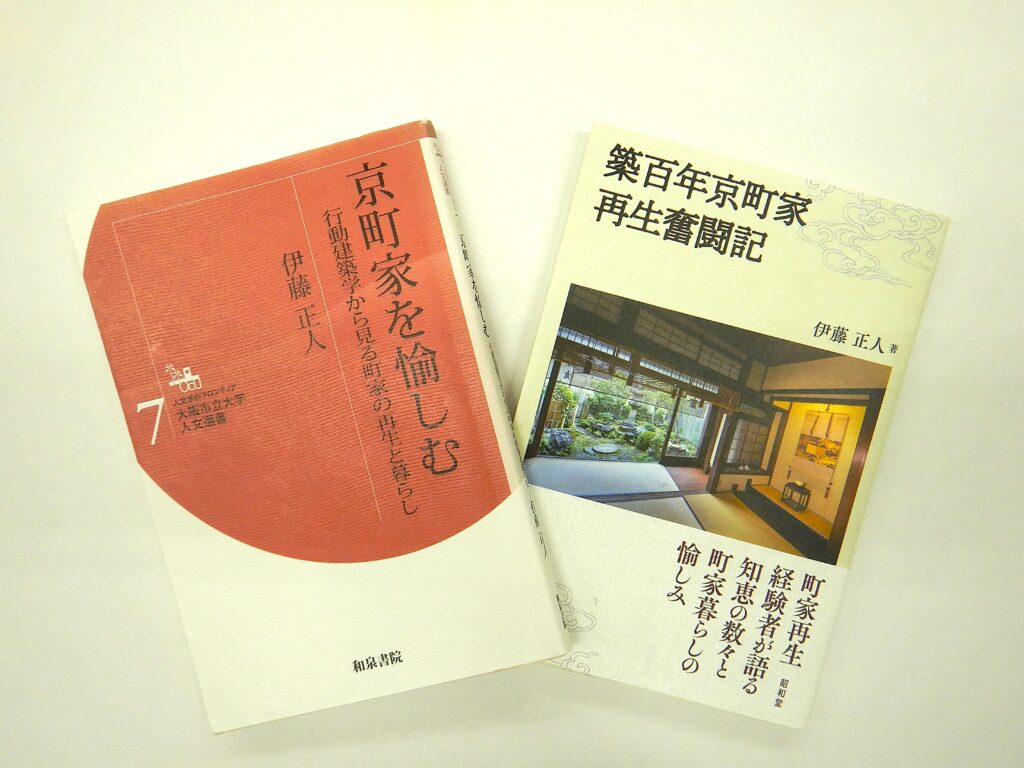

左 京町家を愉しむ 行動建築学から見る町家の再生と暮らし

右 築百年京町家再生奮闘記

書籍の紹介

「京町家を愉しむ 行動建築学から見る町家の再生と暮らし」

著 者:伊藤正人

出版社:和泉書院

「築百年京町家再生奮闘記」

著 者:伊藤正人

出版社:昭和堂

ぜひこちらも合わせてご覧ください。

この記事に登場する『伊藤邸』の空間と文化を次の時代に受け継ぐため、京町家まちづくりファンドが資金面を支援し、外観改修工事を行いました。

こうした京町家を1軒でも多く残していくために、当ファンドは皆さまからのご寄附を募集しています。